特集

SPECIAL

- インタビュー

サンライズワールド クリエイターインタビュー

第16回 メカニックデザイナー 河森正治<後編>

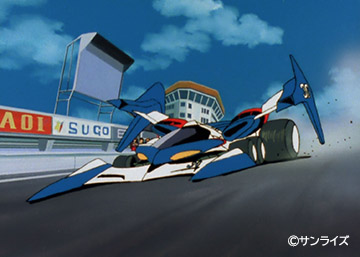

サンライズ作品のキーパーソンとなったスタッフ陣に関わった作品の思い出を伺うクリエイターインタビュー。第16回のゲストは、河森正治さん。『超時空要塞マクロス』シリーズをはじめ、数多くの作品で原作・監督・脚本・メカデザイナーとマルチに活躍する河森さんは、サンライズ作品でも多くのメカニックデザインを担当している。後編では放送開始から30周年を越え、河森さんも長期にわたってマシンデザインとして関わり続けた『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズにおけるサイバーマシンのデザインへのこだわりや進化の考え方、そして新企画で手掛けた新たなデザイン画について語ってもらった。

――現実世界のレースカーのデザインは、機能性を重視すると大きな形状的な変化が出なくなってしまうことが多いですが、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ(以下、サイバーフォーミュラ)』のデザインを進める中で苦労した部分はありますか。

河森 大変さという意味で言うと、当時はF1ブームの流れの中にあって、人気のピークを少し過ぎたあたりだったんです。それでも、まだF1は勢いがあった時代で。ただ、コンピュータを駆使した空力のシミュレーションが進み過ぎてしまって、F1マシンがみんな似てきてしまっていたんです。それこそ、チームが違ってもマシンの形状にあまり差がなくて、カラーリングくらいしか違わないから、印象に変化が無くて。その結果、F1から子どもが離れてしまったんじゃないかなと。そうした現実世界の動きを見ていたので、どうやってキャラクター性を持たせるかという部分では気を付けましたし、悩みましたね。

――もっと前のF1では、ティレルやフェラーリなど、フォーミュラマシンが個性的な時代がありましたね。

河森 その頃のF1を、生で富士スピードウェイに見に行っているんですよ(笑)。まさにそういうものをもう1回やりたいという思いはありましたね。そこで、疑似科学的にメーカーごとに特徴を付けたいなと考えました。ウイングの付け方やダウンフォースの出し方をマシンごとに変えていく。そうしたことを意識しながらデザインするのは、すごく楽しかったですね。カーデザイナーになった友人の原田則彦は、チーフデザイナーという立場なので最初から最後まで1台のクルマのデザインに関わることができるんですが、普通の自動車会社に入ったらそんなことはまずできない。もう、本当にフロントグリルだけとか、ウイングラインだけ、テールランプだけという部分部分しかデザインさせてもらえないという話を聞いて。ホンダのデザイナーの方とお話した時も、一生のうちに何台デザインできるかわらかないので、途中で退社して会社を立ち上げたということも言っていたほどでした。そういうことを考えると、アニメとは言え、自分で何十台ものクルマのデザインを描けるのは幸せものですね。

――なるほど。実際の自動車のデザインはそうした分業が進んでいるんですね。

河森 どんどん分業になり初めているんですよね。でも、アニメはひとりでデザインをやらせてもらえる。実在しない自動車だと言っても、たくさん描かせてもらえるのはありがたいし、それが玩具やプラモデルとして立体にしてもらえるのもすごく嬉しいです。もちろん、映像の中で動くのを見るのは好きですが、それを越えて立体物にまでなれば、カーデザインをした気になりますね。

――これは、福田己津央監督が仰っていたのですが、自動車のレースは、アニメーションとして動きを見せるのはすごく難しいと。そうした部分での、「見せ方」というのはどのように意識されていましたか?

河森 そうですね。例えば、本物のクルマにはこんなに大きなブーストはいらないけど、演出的にスピード感が伝わりやすいようにブーストを派手にするというようなことは意識していました。一方で、クルマの作画は滅茶苦茶大変で、当時は上手く描ける人があまりいなかったので、どうなるかと思っていたんですが、画面を見て驚きましたね。しっかりと描くことができていて、「これだけやれるんだ」と関心しました。そこから、「じゃあ、これくらいはやっていいんだよね」、「ここまでは描けるはずだ」とデザインもどんどん空力的な曲面を入れていったところはあります。

――『サイバーフォーミュラ』は、公害にならない水素エンジンや超伝導モーターなどの現代のテクノロジーの延長でのリアル感がありますが、そうした設定面などでは関わられていますか?

河森 多少は関わっていますが、どちらかと言えば描かなければならないクルマの台数が多かったので、そちらを描く方が精一杯だった感じですね。とは言え、劇中に出てくる自動車メーカーによってチャレンジしていることが違うというのをデザインで見せるようなことはやっていましたね。

――レースのレギュレーションとしては、いわゆるサーキットの中だけではなく、不整地や荒れ地も走るラリー的なものでしたが、そうした地形に合わせて車高を変えるような流れはどのように出来上がっていったのでしょうか?

河森 企画の初期段階から、何かギミックを入れてくれないかという話があって。そこで、話をしながら、ラリー的な形がいいんじゃないかということになっていきましたね。サイバーシステムは、本来であればラリーのナビゲーター的なポジションが一番有効だと思うんです。サーキットのスピードだと音声による入力や会話は、真面目に考えると微妙ですよね。F1自体は、サーキットで走るようになる前は、公道を走るのが前提で、結構いろんな地形を走るようなことをしていたと。それが、テレビ放送としてスポンサーが入りはじめてサーキットでの開催に変わっていったという話を聞いていたので、じゃあ、その前のタイプのレースのスタイルでやるのはいいと思っていました。

――デザイン作業をする中では、それまで見られたいろんなレースなどのアイデアを打ち合わせなどで提案して、落とし込んでいった形ですか?

河森 直接会って打ち会わせをするときもあれば、いくつかの案を出して福田さんにセレクトしてもらって、それを反映させるというようなやり方をしていましたね。

――そうしてデザイン作業をされたわけですが、手掛けた中で最も気に入っているサイバーマシンのデザインを挙げるとすれば、何になりますか?

河森 自分で言うのもなんですが、やはりスーパーアスラーダですね。普通の乗用車から発展してレーシングカータイプになり、そこからフォーミュラマシンタイプに切り替えられるという姿を見せることができたので満足しています。

河森 自分で言うのもなんですが、やはりスーパーアスラーダですね。普通の乗用車から発展してレーシングカータイプになり、そこからフォーミュラマシンタイプに切り替えられるという姿を見せることができたので満足しています。

――『サイバーフォーミュラ』は、テレビシリーズとして始まって、気が付けばかなり長いコンテンツになりましたね。

河森 長いですね。テレビシリーズが終わった後にOVAもたくさんやっているので、感覚的にはずーっと関わっているような感じがします。これだけ息長くやっていただけているのは、なかなかないですよね。オリジナルのロボットものでもこれだけ息が長いのはそんなに無いんじゃないかな。

――河森さんとしては、デザイン作業的に乗って来たのは、どの辺りになりますか?

河森 テレビシリーズの後半は、やっぱりすごくノってデザインをしていた印象があるりますね。スーパーアスラーダに切り替わったりするあたりからテンションが上がったというか。それに合わせ、画面づくりやキャラの話も含めて作品全体が盛り上がった実感はありますね。

――アスラーダの進化は作品の縦軸として重要ですが、その進化はどのように考えて進められたのでしょうか?

河森 どうやったらキャラクター性を引き継げるかというを考えていましたね。フォルムに関してはOVAの『サイバーフォーミュラ11』あたりで、スーパーアスラーダとして進化がしっかりできたかなという気がしますね。あとは、代を重ねるごとに同じメーカーのクルマがちょっとずつ変わっていって、どんどん洗練されて良くなって、でも途中からダメになるというところまで描けたのが面白いなと思っています。それは、実在のレースマシンでも起こっていることなので。格好良くなっていくけど、途中からやり過ぎて収集がつかなくなっていったとか、コンセプトを最初のものから変えないとダメになるとか。そうした過程をシミュレーションできたのが面白かったんです。そうした部分もアニメだからこそできることで、やっていてすごく楽しいですよね。

――新たに発表となったアスラーダV.S.X-R (2023年3月11日に開催された「新世紀GPXサイバーフォーミュラ World Tour Exhibition名古屋GP」で発表された市販車型アスラーダ)に関しては、どのような意図でデザインされているのでしょうか?

河森 元々、最初のアスラーダG.S.Xのデザインを考えた時に、市販車が先に存在していると設定していたんです。物語では、それのレースバージョンが出ると。そうした流れがGTレース系の自動車メーカーのやり方ですよね。そういう感覚で作られているので、最初から市販車のコンセプトが存在しているんです。本編中でも市販車バージョンのものはデザインしているんですが、当時は手描きされることが前提にあったので、自分の中では作画のしやすさを、気にせず描いたバージョンというのをずっとやりたいと思っていて。それで、昨年、メガハウスさんの商品用に新たにビジョンアスラーダのデザインを手がける際に、ビジョンアスラーダ版とアスラーダG.S.Xの市販車版の大ラフを描かせてもらって。その時は、商品化としてビジョンアスラーダが選ばれたんですが、今回改めて市販車版もデザインを描くことでお話をいただけたので、すごく嬉しかったです。ついにできたかと。

河森 元々、最初のアスラーダG.S.Xのデザインを考えた時に、市販車が先に存在していると設定していたんです。物語では、それのレースバージョンが出ると。そうした流れがGTレース系の自動車メーカーのやり方ですよね。そういう感覚で作られているので、最初から市販車のコンセプトが存在しているんです。本編中でも市販車バージョンのものはデザインしているんですが、当時は手描きされることが前提にあったので、自分の中では作画のしやすさを、気にせず描いたバージョンというのをずっとやりたいと思っていて。それで、昨年、メガハウスさんの商品用に新たにビジョンアスラーダのデザインを手がける際に、ビジョンアスラーダ版とアスラーダG.S.Xの市販車版の大ラフを描かせてもらって。その時は、商品化としてビジョンアスラーダが選ばれたんですが、今回改めて市販車版もデザインを描くことでお話をいただけたので、すごく嬉しかったです。ついにできたかと。

――いわゆる市販車を前提としたモデルのデザインは、手掛ける楽しさというのがあるんですね。

河森 ありますね。元々カーデザイナーになりたかったというのもあるので、市販できるクルマというのは憧れるところがあって。レースマシンとは違うデザインの楽しみがあるんです。市販車だけれどもアスラーダG.S.Xの雰囲気をどれだけ残して、かつテクノロジーはνアスラーダの世代にもなっているので、ビジョンアスラーダの方で入れたテクノロジーも反映させた、新しい世代のG.S.Xみたいな形で描かせてもらって。その作業は本当に楽しませてもらいました。スーパーカー的な部分のデザインと、アニメから発生したアスラーダG.S.Xの特徴を上手くいれつつ、機能を盛り込んで、さらに全長や全幅はレースマシンだと幅広く作れるけど、実車だったらこのサイズにしなければならないとか。そういうのを考えるとすごくやりがいがありましたね。

――『サイバーフォーミュラ』はTV放送から30年を過ぎても根強い人気を誇っていますが、河森さん自身はそれをどのように実感されていますか?

河森 イベント会場などで会うファンの方からは、今でも「見ていました」と言われることは多いですね。仕事関係でも、ちょっと下の世代からは「子どもの頃見ていました」と言われることもあって、そこは影響を実感していますね。長く続けてきて良かったなと。あとはアジア圏での認知度が高いですよね。中国に行ってもやっぱり見てくれている人が多くて、『サイバーフォーミュラ』をきっかけに海外の方と関わることができるのもいいです。こちらはテレビシリーズからOVAという形で、10年くらいの長い時間をかけて作ってきたものを、中国や台湾などでは凝縮して一気に観たりしている感じなのも、今でも人気が続いている理由なのかもしれないですね。中国をはじめ、アジア圏を中心とした海外展開を目標に映画とかを作ったりできれば、さらに盛り上がったりするんじゃないかと思いますね。

――では最後に、『サイバーフォーミュラ』ファンの皆さんにメッセージをお願いします。

河森 サイバーマシンのようにAIと人間が共存するクルマというのが現実化しつつあるこの時代に、こうして『サイバーフォーミュラ』を応援してくださる方がたくさんいてくださってとても嬉しいです。これからもずっと大切にしていきたい作品なので引き続き応援をよろしくお願いいたします。

←<前編>

河森正治

1962年2月20日生まれ。富山県出身。アニメーション監督、演出、脚本、メカニックデザイナー、ビジョンクリエイター。2025年大阪・関西万博テーマ事業プロデュサー。

『闘将ダイモス』ゲストメカデザインでデビュー。サンライズ作品では『クラッシャージョウ』や『機動戦士ガンダム0083 STARDAST MRMORY』、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』にデザイナーとして参加、『天空のエスカフローネ』の原作、シリーズ構成を担当している。

代表作に『マクロス』シリーズ、『アクエリオン』シリーズがある。

インタビュー掲載記念でサイン色紙をプレゼントいたします。

詳しくはプレゼントページでご確認ください。