特集

SPECIAL

- インタビュー

クリエイターインタビュー 第3回 下田正美 <前編>

今回のクリエイターインタビューは、今年で放送15周年を迎えたSFロボットアクション『ゼーガペイン』の監督を務めた下田正美さんが登場。

前編では、『ゼーガペイン』の誕生秘話、「ループもの」というSFをアニメーションで成立させるための困難など、企画の立ち上がりを中心に話を伺った。

――下田さんは、1980年代に、『巨神ゴーグ』や『ダーティペア』など、いくつものサンライズ作品に参加されていたそうですね。

下田 アニメの仕事を始めてすぐくらいに、作画としていくつかの作品に関わらせていただきました。『巨神ゴーグ』や『ダーティペア』以外にも名前は出ていないのですが、『聖戦士ダンバイン』で動画をやらせていただいていますし、『超力ロボ ガラット』などに参加したのも印象深いですね。当時はフリーの作画スタッフとして作品に参加していたんですが、これも名前がでていない『機甲界ガリアン』をやっていた頃は、『疾風! アイアンリーガー』のキャラクターデザインをやられていた二宮常雄さんの事務所に席を置いていまして。その後、事務所が解散してから僕はぴえろに活動拠点が移り、そこからサンライズとはしばらく仕事をしていなくて、『ゼーガペイン』でものすごく久しぶりにお仕事をさせて頂いたという感じですね。

――当時、サンライズにはどのようなイメージがありましたか?

下田 作品のトップとして関わられている、プロデューサーや監督の個性が全面に出ている会社だったという印象はありますね。それぞれのスタジオごとにカラーが違っていて、皆さんが一生懸命「この作品をトップにするんだ」という意気込みでやっていらしたという印象ですね。だから、同じサンライズでも、それぞれのスタジオがライバルであり、良い意味での好敵手が上井草に集まって群雄割拠していると感じました。

――その後、時間を空けてサンライズに戻ってきた際の印象は違っていましたか?

下田 かなりスタイリッシュになっていましたね。スタジオごとの個性がよりしっかり色分けされているというか。僕が作画で関わっていた時は、もの凄くアニメに勢いがあって、みんなで祭りのように作品を作っていた感じだったので。そういうところに紛れ込ませていただいて幸せでしたし、それがあったからこそ今があると思っています。

――『ゼーガペイン』にはどのような経緯で参加されることになったのでしょうか?

下田 原作の伊東岳彦君と僕は専門学校時代に同寮で、彼から「今度、トランスルーセントなロボットが戦うアニメーションを作るんだよ」と企画書を見せられまして。その時は、監督として声をかけてもらったのではなく、ただ企画書を見せてもらって感想を述べたという感じですね。「面白そうだね」と話をして、一旦別れたんです。『ゼーガペイン』はもともとゲームの企画でスタートして、伊東がゲームの企画として成立させるにあたって、アニメーションが必要だということになったらしく、サンライズがアニメを作ることになり、それで初めて僕に声がかかったという形ですね。多分、他にも監督候補がいらっしゃったんじゃないかと思います。当時、専務だった内田健二さんと面接っぽい感じのことがあって、いろいろと話をした結果、しばらくして気付いたらサンライズに入って監督をやることになってました。

――監督に抜擢された理由はお聞きしたりされましたか?

下田 高校生が主人公ということで、多分、伊東自身が僕らの学生時代のことを思い出して、「その世代、その時代の青臭さを作品に落としこもう」と思ったようです。そうした思いを理解できて、それを伝えやすかったのが僕だったのかなという気がします。ただ、それは僕の憶測なので、本当のところは本人に聞いてみないとハッキリしたことはわからないですが。

――その後、テレビシリーズの『ゼーガペイン』はどのように構築されていったのでしょうか?

下田 僕の知る限りでは、ゲームはアクション系のシューティングゲームになることは決まっていたので、最初のシナリオを作る段階から、ゲームを担当する方とアニメを作るスタッフが集まって、一緒に作っていきました。ゲームスタッフの方から、「内容をアニメに寄せたい」という希望で、打ち合わせに参加したいという打診があって。ゲームは、SFロボットものであり、シューティングゲームということで、戦術や戦略を重視したシミュレーション的な要素が多いストーリーですので、設定などが細かく決まった段階で、そこからそれぞれ別々に進めようということで、改めてゲームとアニメが2つに別れることになりました。ただ、ゲームとアニメの両方で、きちんと設定を共有するということで、原作チームで「バイブル」と呼ばれる分厚い世界観設定のマニュアルを作って、そこから外れないようにそれぞれ作品を作るという形を取っていきました。

――プロット自体がなかなか凝った作品だと思うのですが、企画内容を聞いた時にはどのような感想を持たれましたか?

下田 発想が面白いなと思いましたね。「主人公たちはある街で暮らしているけど、実は全員死んでいて、この地球上に生きている人間はいない」という、そうした状況から入っていく。終わったところから新たに始める“再生”のストーリーでもあったので。そういう話は、小説などでは書かれていたかもしれないですが、アニメでやるのは初めてだろうなと。その頃は、拡張現実や量子コンピューターという概念は一般的ではなくて、小難しい理屈も含めて設定まで、本当に新しいものを作っていけるということがとても面白かったです。

――プロットは作品に参加した時点である程度固まっていたと思いますが、ストーリーラインはどのように固めていったのでしょうか?

下田 今だから言えるんですが、最終的に出来上がった物語になるまで、僕が入ってから2年かかっているんです。紆余曲折がありましたね。シリーズ構成の方も関わりながら何人か変わっていて、なかなか固まらず煮詰まってしまったんです。その時、伊東が「シリーズ構成は、関島(眞頼)さんがやってくれないかな」と口にしたので、僕がその場で関島さんに電話をしました。最初は作品とは別の理由で断られたんですが、粘ってお願いして引き受けていただけて。そこからはもう、関島スタイルで26本のストーリーがほぼまとまった感じですね。伊東が作った分厚い「バイブル」を隅から隅まで頭に入れてくれて、僕らが「こうしたい」ということを関島さんが実に巧みに取捨選択して取り入れてくれて。本当にありがたかったですね。

――どのようなところで、初期のお話づくりは煮詰まってしまったのでしょうか?

下田 最初はループものであるということが引っかかりましたね。当初は、第1話で描かれた戦いを3回繰り返すというところから始まったんですが、なかなか辻褄を合わせることができなくて。戦いの回数をこなすことで、3回目くらいに「この戦いは前にもやったことがある」と世界の歪みを主人公がだんだん気付いていくというような、かなり高度なSFをやろうとしていて。それを毎週のTVアニメーションとして構成して行くのが本当に難しかった。

――TVシリーズも冒頭は、世界の違和感が少しずつ提示されながら、第6話で衝撃の事実が明かされる展開に驚かされるわけですが、あのような世界観的な仕掛けを構築するのはなかなか難しいのではないかと思いました。

下田 構成に関しては、伊東と関島さんという天才がいたので、緻密に作り上げることができたんですが、やはり視聴者的には最初の5、6話まで何をしたいかわからないという人もいて、離脱された方も少なからずいて、一方でついてきてくれた人はみんな衝撃を受けて。その結果根強いファンが付いてくれたんですよね。僕も関島さんも伊東も、観てくれる人を楽しませたい、驚かせたいという思いが強かったんです。第1話から第5話までシナリオライターが5人いて、皆さんの第1話だと思っていて個性を発揮していただきました。特に後半は最終回に向かってそれぞれのライターさんにとっての最終回として、毎回「もうここで終わってもいい」という感じで演出しています。シナリオを作りながらワクワクしていたのを思い出しますね。毎回、緊張感のある本読みでした。

――SF的なディープで判りづらいとなってしまう要素が多い作品ということで、それを視聴者にちゃんと理解させるのも大変だったのではないですか?

下田 そこは丁寧にやりましょうというのはありましたね。専門用語的なことをひと言喋ったら終了ではなく、どういうことなのか観ていれば最終的には理解できるように作ったつもりなので。

――量子転送による弊害に関しても、単なる便利なものではなく、主人公たちの命に関わるものだということも細かく描かれて、それがドラマを引っ張る要素にもなっていましたね。

下田 転送も万能ではなく、分解と再生を重ねれば欠けていく部分が出てくる。欠けたところを補えなくなると、いずれデータでも消えてしまうという。つまり、一度死んだ人間は、さらにまた死ぬという運命を主人公に叩きつけるための展開として描くようにした部分ですね。

――テーマとしての重さがありつつも、その見せ方にはかなり気を使っているのかなと思いました。

下田 あまり深刻にし過ぎるとお客さんがついてこれないかなと思ってしまうので、そうならないようにしていたところはあります。また、伊東もサンライズも「深夜アニメにはしたくない」という思いがあったんです。絶対に夕方に放送したい。マニアじゃなくて、一般の子供たちに観て欲しかったので。だから、子供たちに見せるものとして、主人公を前向きにしたかった。アニメーションや子供番組は、ある意味教育番組だと思っていて、「どんなに辛くても前向きに生きる」ということをこの作品では伝えたいという思いがあったんです。それこそ、見終わった後に「次回の放送を楽しみに頑張ろう」って思ってもらえれば成功だなと思っていました。

――その一方で、頑張って積み上げてきた関係性が一定の時間でリセットされて消えてしまう寂しさみたいものも印象的ですね。

下田 いわゆる全員幽霊でカゲロウのような存在なので寂しさ、切なさは意識しました。最終回も主人公のキョウがひとりだけ人間になりましたが、他に最終回の案としてはキョウだけがデータのままというのも出ていたんです。要は最終回でキョウが肉体を持ち当初の目的は果たしたけど、リョーコとは手を触れ合うことができない切なさで終わる。でも、それすらも将来的には解決するという希望も残しています。構成の途中で、関島さんが言っていた案だと、ラストで地上に復活したリョーコの弟が、量子サーバーに残ったキョウやリョーコたちをいつか復活させるんだと言って終わるという案もあって。

様々なルートをライターの皆さんといろいろと話をしたんですが、結局「絶対にハッピーエンドにするぞ」という部分はライターさん全員で、一致団結してシナリオを作っていましたね。

(後編に続く)

下田正美(しもだまさみ)

北海道出身。アニメーション演出家、監督、アニメーター。

『巨神ゴーグ』や『ダーティペア』など多くのサンライズ作品に作画として参加。

2006年に『ゼーガペイン』の監督を務める。

代表作に『セイバーマリオネット』シリーズや『藍より青し』シリーズなどがある。

「趣味:編集」を活かしたオープニングアニメーションの演出も多い。現在『SCARLET NEXUS』放送中

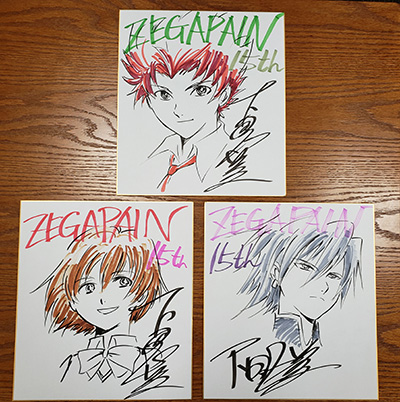

インタビュー掲載記念でサイン色紙をプレゼントいたします。

詳しくはプレゼントページでご確認ください。