特集

SPECIAL

- インタビュー

サンライズワールドクリエイターインタビュー

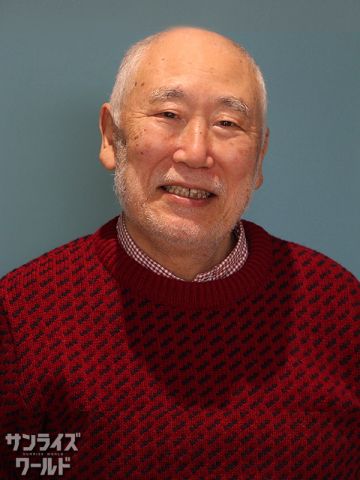

第15回 『装甲騎兵ボトムズ』シリーズ監督 高橋良輔<後編>

サンライズ作品のキーパーソンとなったスタッフに、自身が関わった作品の思い出を伺うクリエイターインタビュー。第15回のゲストは、今年で放送から40周年を迎える『装甲騎兵ボトムズ』シリーズの原作・監督である高橋良輔さん。前編では、代表作となった『装甲騎兵ボトムズ』の誕生とシリーズとしての発展、そしてシリーズの最新の物語として発売された小説『装甲騎兵ボトムズ チャイルド 神の子篇』について語ってもらった。

――『太陽の牙ダグラム(以下、ダグラム)』のコンバットアーマーをデザインされた大河原邦男さんは、『ダグラム』の第1話を見て、「もっと小さいサイズじゃないと、ロボットと人が絡んだ演出ができない」と考えて、『装甲騎兵ボトムズ(以下、ボトムズ)』に登場するアーマードトルーパーのベースになるメカをデザインされたと仰っていました。

高橋 企画が動く前から、大河原さんがすでにデザインをしていましたね。多分、僕が思っていたことと、大河原さんの提案が期せずして合致していたんです。だから、『ボトムズ』は何の摩擦もなく入れた感じはありましたね。僕も大河原さんのデザインを見る前に考えていたのは、『未来少年コナン』に登場する、宮崎駿さんの描かれたロボノイドくらいの大きさのイメージで。ただ、あのデザインはサンライズ的なロボットではないので、それを何とかしなくちゃというところから始まっているんです。大河原さんも物語的なところではなく、造形から入る方なので、その両方からインスパイアされたという感じですね。

――『ダグラム』は、商品もヒットし、番組の放送期間が延長するなど、傍から見ると成功した作品という印象だったんですが、大河原さんにしても高橋監督にしても、「反省」からもの作りしているのが印象的です。

高橋 そうですね。今はそんなエネルギーが無くなっちゃったけど、やっぱり自分は作り手だと思っていましたからね。だからこそ、去年と同じようにならない、新しいものを作るという気持ちが大きかった。でも、なかなかいろんなものはつくれないものですよ。僕自身のキャリアの中で、エネルギー的にも作品としても、演出の持ち味としても『ボトムズ』がピークに近い。当時40歳くらいですからね。40歳くらいが一番能力が出る時で、そのあとはまたダラダラといつのまにか40年経ってしまったという感じはあります。

――先ほど、『ダグラム』には学生運動や革命的な気分が込められていると仰っていましたが、『ボトムズ』はベトナム戦争後の雰囲気や厭世感というか、ある種のディストピアのような空気を感じる作風になっていますが、これは当時の世相的な影響があったのでしょうか?

高橋 日本ではあまり無かったんですが、当事国であるアメリカでは若者にそういう気分があって、それを反映した映画がいっぱい入ってきていたんです。例えば『ランボー』に関しては、キリコというキャラクターを作るのに影響を受けていますし、『タクシードライバー』のようなベトナム帰還兵を扱った映画もありましたからね。

――『ダグラム』と『ボトムズ』では塩山紀生さんのキャラクターデザインの存在感が欠かせない部分ですが、塩山さんとのお仕事は『ダグラム』が最初になるのでしょうか?

高橋 そうですね。それまでは、僕は塩山さんのことを知らなくて。『ダグラム』のキャラクターデザインをどうするかということで、何人かにラフを描いてもらっていたんですが、本命だった方がいなくなってしまったんです。そんな中で、制作の岩崎正美さんが「実はいい人がいるんだけど」と紹介してもらったのが塩山さんで。ただ、当時は台湾に常駐して仕事をされていたので、呼び戻さなければならないから面倒だという話もあって。でも、見せてもらったら今までの中で一番良かった。

――そこから繋がっていくわけですね。

高橋 塩山さんもキャラクターデザインの仕事をそんなにやっていなかったので、まずは作品全体のイメージを捉えるために、かつては優秀なアニメーターだった吉川惣治さんに僕が言ったものをベースにキャラクターの原案みたいなものを描いてもらって、その絵を元に僕も物語の大体の骨格を決めていったんです。吉川さんが描いたドナン家の家族写真みたいな絵があるんですが、それを見ていると作品内での役割が僕の中でどんどん決まっていくので、そうやって物語が固まったんですね。そこから、塩山さんに世界観を理解してもらうために、吉川さんがキャラクターの原案を書いて、それを塩山さんがアニメーション用にクリーンナップするというやり方をしていました。当初は、塩山さんは吉川さんの絵をあまり認めていなかったように思えたのですが、途中から「あの絵はすごいよ」と言われるようになって。要するにキャラクターの役割を考えて描かれているというのを理解されて、その後は塩山さんも仕事にノリはじめたんじゃないかと思いますね。

――試行錯誤した『ダグラム』を経て、高橋監督、大河原さん、塩山さんも意思疎通しながら関わることができた『ボトムズ』は、ある意味すごくいいタイミングで生まれた作品ではありますね。

高橋 確かに、『ボトムズ』は幸せな作品ですね。『ダグラム』では、原作と監督だったとは言え、シナリオライターと相談しながら物語を作っていたんです。でも、プロデューサーの山浦さんから「『ボトムズ』に関しては、あなたが全部プロットを書いて、それに従ってシナリオライターにシナリオにしてもらうように」という業務命令があったんです。一週間に一度、シナリオライターにプロットを渡さなければならないのは、かなり苦労はしたんですが楽しかったんですよね。書いてみると、自分の中に溜まっていたものがたくさんあって、それが全部『ボトムズ』で吐き出すことができたんです。

――『ボトムズ』は塩山さんが描かれたイメージボードなども印象的で、作品世界を広げているように思いました。

高橋 僕は図々しく、当初、雰囲気を伝えるラフな絵を描き散らしていたんですね。それを塩山さんに渡して「こんな感じの画面で」とお願いして、そうするとそれをまた塩山さんがアレンジして塩山さんの世界に持って行くというね。そのあたりのやり取りもうまくいっていたというのがありますね。塩山さんと僕が共通に持っている世界が非常に近いところにあったんですよね。だから、キャラクターを作る時にも「あの映画のあの役で」みたいな話をするとすぐに伝わる。そういう頭の中の話をする人と、実際にそれを絵にする人で話がすれ違わないで合うというのが良かったですよ。

――参考にした映画はどのような作品の話をされたのでしょうか?

高橋 塩山さんは、第二次大戦と西部劇が好きで。一方で僕は『地獄の黙示録』で描かれた戦場の雰囲気や戦場の脇にある生活みたいなものをやっぱり出したくて。ベトナム戦争と言えば、やはり報道が凄くて。当時、アメリカが世界の報道関係者をほぼ無条件で戦場に入れたんですよ。だから、当然報道の競争はあるし、カメラマンも70人くらい死んでいる。そういうのを調べているうちに、戦場カメラマンやジャーナリストに興味があって、それは後に『フラッグ』なんて作品に繋がることになりましたね。

――『ボトムズ』は、その後長く続くコンテンツになり、40周年を迎えます。もちろん、『機動戦士ガンダム(以下、ガンダム)』同様、当初はこんなに長いコンテンツになると思っていなかったと思いますが、その一方でだんだんとやりたいことが増えてここまで来たという感じはありますか?

高橋 どうでしょうね。『ガンダム』は関連商品をものすごい量産み出しているし、映像もたくさん作られている。だから、続いていて当然ですが、僕がやっている『ダグラム』は続編が作られていないし、『ボトムズ』もOVAがいくつかありますけど、テレビシリーズとしてやっているわけじゃないので。よくまだ何とか生き残っているということが不思議で仕方無いなんですよ。作品としては、商売としてプロフェッショナルなものを作っていなかった部分、ある種の初々しさが『ボトムズ』の中にはあるんですよね。その部分が存外長続きしている理由かなと思いますね。監督だけじゃなくて、関わっている全員の初々しさがあるんじゃないかと。

――高橋監督おひとりがずっと作品を生み出し続けてシリーズが続いている。ひとりのクリエイターが主導して続いている作品という意味では、記録的に長く愛されていると思うのですが。

高橋 確かに長いかもしれないですね。そこにはいろんな理由があると思いますが、例えば新人がサンライズに入ってきて、『ガンダム』を監督するか『ボトムズ』を監督するかといった場合、『ガンダム』だとヒットする可能性も高いし、それに伴う評価や収入があるかもしれない。でも、『ボトムズ』というシリーズはそうじゃない。『ボトムズ』をどうしても作りたいという人は少ないですよ。そうすると、新たな作品を作るとなれば「まあ、良ちゃんに話を作ってもうらか」っていう感じで。僕も自分にすごくエネルギーがあって、豊富な持ち味があるわけじゃないので、「いいやこれだけでも」という感じで『ボトムズ』をやっている。たまに何か違うことがあればそれもやりますけど、なかなか違うものをやってもうまくいかないですし。

――『ボトムズ』のOVAやその後の展開に関しては、どのような思いを持たれているのでしょうか?

高橋 未だに『装甲騎兵ボトムズ 赫奕たる異端(以下、赫奕たる異端)』は「やらなければ良かったな」という思いが半分くらいあります。『赫奕たる異端』という作品が好きじゃないというわけではなくて、やはり『ボトムズ』という作品は、テレビシリーズの最終話の「流星」というエピソードで終わるのが一番綺麗だったんだろうなと。だから、OVAを作る時は、テレビシリーズの前の話や間の話を作っていけばあまり矛盾なく作れるんですが、あまり発展的な作品ではないですよね。『赫奕たる異端』を作る際には「ファンはその先の話がみたいんです」と言われて、「わかりました。先を作りましょう」とやってみたところで始めたわけですが、そうするんじゃなかったと後悔することがあって。『赫奕たる異端』の精神をテレビシリーズ52話のどこかで探してやれば良かったけど、その先を作ってしまった。その後『装甲騎兵ボトムズ 幻影篇(以下、幻影篇)』で「チャイルド」という存在を出してしまったから、ファンから「あれはどうなっているんだ」と言われれば、続きを作らなければいけない。「じゃあ、小説を書きますよ」と始めたわけです。でも、小説も結構大変で。ただ、出してしまったものは、作っている人が責任を持たないといけなだろうなということで。そういうことで言うと、まだ作品が続いていることの中には、新しい人がどんどん増えているわけではなくて、ファンの目減りが少ない作品なんだろうなと思うんですよね。

――ファンが脱落せず、ついてきてくれているわけですよね。

高橋 支えてくれるファンの要素としては、どうも作っている方は『ボトムズ』のこの部分に関しては責任を持っているみたいだということに反応しているのかもしれない。だからこそ、僕も責任を持って、見てくれている人があまりガックリするようなことはできないという思いを抱えつつ、作り手がまだ一生懸命作っているという姿勢を見せないと申し訳無いなと思っているんです。

――2月10日には『装甲騎兵ボトムズ チャイルド 神の子篇』の小説がKADOKAWAから発売されましたが、本作を描くにあたってはどのような部分がポイントになったのでしょうか?

高橋 キリコとフィアナが子育てをするのか……って話になりそうですが、『ボトムズ』はそうはできないだろうと。じゃあ、どうするんだろうと。やっぱり、エンターテインメント作品において、放り出された幼子を救わないヤツは悪人だろうし、そっぽを向くヤツは主人公になれない。だから、一択ですよ。キリコは目の前に現れた「神の子」に関わらざるを得ない。キリコの哲学としては、育てるというのはどういうことかと言えば、食わせて、生き方を教える。それだけで、あとは責任の取りようがない世界ですからね。そういったことが、小説としてどう書かれているのか読んでもらえればと。さっきも言いましたが、『幻影篇』の中で、「神の子」らしき存在が物語の中に放り出されて決着がついていない。それに関しての決着はつけるという気持ちはあったのが書き始めたきっかけです。それを小説で描くにあたっては、僕が日常的に今どういう生活をして、どんな気持ちでいるのかというのがそこに込められるといいなと思っていましたね。

――そういう私的な思いが入っているわけですね。

高橋 僕はこれまでアラスカに8回くらい行っているんですが、アラスカは「ラストフロンティア」と呼ばれるほど何も無いところなんです。そんな何も無いところで、僕が何を感じたのかということを小説の中に盛り込むことがひとつの楽しみでもありました。読んだ人が「こんな話いらないんじゃないか」とか、「ヘミングウェイの『老人と海』に似ているんじゃないか」とか。そうした感想を持つかもしれませんが、『ボトムズ』を作ってきた男の頭の中には、こういうことがあるんですよということ、そして高橋良輔というのは80歳になってもこんなレベルなんだということを感じてもらえればと思いますね。

――『チャイルド 神の子篇』の映像化に関しては、どのように考えられていますか?

高橋 話があれば、「じゃあ、こうしましょう」とか考えます。でも、僕はあんまりプロデューサー的な考え方はないので、映像化にあたっての採算を考えたり、スタッフとかを自分で集めるほどのエネルギーはないので、誰かが同じ感覚で声を上げてくれれば反対はしないという感じですね。

――これまで、『ダグラム』や『ボトムズ』以外にもサンライズ作品を多数手掛けてきたわけですが、その中で印象深かった作品はありますか?

高橋 楽しかったことよりも、やっぱり反省したり、ちょっと足りない、残念だなという作品が思い浮かびますね。『幕末機関説いろはにほへと(以下、いろはにほへと)』がもうちょっと作りようによってゃ違うものができんじゃないかなと思うし、『ガサラキ』も同じように思っているところがあります。『ガサラキ』に関しては、分かれ道があって、あっちとこっちでどちらの道を選ぶかということで、映像になった道を選んだ。だから、そこは後悔はしていないけど、別の方向に進む道もあったなと思いますね。『いろはにほへと』に関して言うと、分かれ道ではなくてエンターテインメントのエネルギーが何かひとつ足りなかったというか。それを入れられたんじゃないかという思いはあります。今から思えば、僕にとっては初めての時代劇作品だったので、あの時にもうちょっと踏ん張っていたらとか、踏ん張るべきだったなと後悔するわけです。かつての名プロデューサーの山浦栄二さんのような人がいて「サンライズは時代劇を作らないと会社が潰れちゃうんだよ」というような、率直な注射を作品を作る中で打たなければならなかった。それは自分でもできたわけだけど、それをやらなかったことが、ちょっと足りなくなってしまった理由かなと。そういう部分で、この2作品が印象に残っていますね。

――作品を作る中では、なかなか「楽しかった思い出」にはならないですね。

高橋 もうひとつ言うと、『ボトムズ』は自分が一番開き直れる作品なんですよ。テレビシリーズも開き直って作っていましたからね。ロボットも格好悪いと言われても「俺がいいと思っているんだから」と言えるわけです。主人公が無口でも仕方無い。「だって、無口な主人公が好きなんだから」みたいなことが言える。小説も「小説の体裁になってないじゃないか、文章なんて書くなよ」って言われても「いいんだよ自分で書いたんだから。ヘタなのは当たり前だ」って開き直れる。でも、『いろはにほへと』は開き直れないですね。監督としてもうちょっとやりようがあったんじゃないかと。そういう意味では、開き直れる方が作品としては結果はいいのかもしれないですね。

――では最後に、アニメ業界を目指している方にメッセージをお願いします。

高橋 僕は虫プロ時代に、『ワンダースリー』という作品で初めて演出をしたんです。その頃、虫プロの主力はみんな『ジャングル大帝』を作っていて、人がいないという状況だったので進行をやって1年しか経っていない、映像のことも漫画のことも、もちろんアニメーションのことも知らないシロート同然なのに演出をやりはじめることになったんです。作業をする中で、今日がアップと言うのに欠けている部分が発見される。その時は手塚治虫先生と一緒にやっていたわけですから先生に相談するんですが、すぐにアイデアが出る時は「こうしたらどうですか?」と言ってくれるのですが、忙しくてその相談に乗れないときもあるわけです。すると、手塚先生は「あなたも私と同じ作り手なんだから、同じ作り手なんだから!」と突っ放されることがあるんですね。自分が手塚先生と同じなんて、そんなことはあるわけないだろうと。でも、素人だろうと何であろうが、毎週のテレビシリーズの放送は待ってくれない。どんな絵でも入れ込まないといけない。それに対して手塚先生は「それがいいか悪いかは見る人が決めることだから、あなたが決めることじゃない。あなたは作り手なんだから」と。当時は、驚いたんですが、今思うとまったくその通りだと思うんですよね。

今はすごく絵のクオリティが上がって、ちょっと絵が悪くなるとすぐに「作画崩壊だ」と言われてしまう。もちろん、それは見る側の反応であって、出す側はそういうことにあまり囚われない方がいい気がするんです。もちろん、絵が良い方が良いに決まっているんですが、だけど条件の中でいい絵が作れない時もある。絵よりもインパクトのある話、絵よりもインパクトのある展開、テーマというのがあると思うんです。結果的にそれが作品になればいいので。今は批評が多いのでそこに囚われると前に進めないような気がします。だから、作り手を目指すとか、作品を作ることを目指す人はあまり評価を気にしないで出すべきタイミングを見誤らないように、出すべき時は恐れず出すようにしてほしいなと。

僕が言いたいのは、作り手でいたかったら、評価を恐れずに作って欲しいということなんです。評価を気にして作らないとか、評価のために作るのではなくて、作り手は作れと言われれば作るし、作りたかったら自分で作れる環境を生みだす必要もあります。タフでいなければならないわけです。そういう思いで、頑張ってみて欲しいですね。

←<前編>

高橋良輔

1943年1月11日東京生まれ。東京出身。アニメーション監督、演出、脚本家、プロデューサー。大阪芸術大学キャラクター造形学科教授。

1964年、株式会社虫プロダクションに入社。主な作品に『W3(ワンダースリー)』『どろろ』『リボンの騎士』等がある。虫プロダクションを退社後、サンライズ創業初期に『ゼロテスター』(監督/1973)に参加。『太陽の牙ダグラム』、『装甲騎兵ボトムズ』、『機甲界ガリアン』、『蒼き流星SPTレイズナー』、『ガサラキ』、『幕末機関説 いろはにほへと』などの監督を務める。

また、『装甲騎兵ボトムズ 幻影篇』のその後を描いた新作小説『装甲騎兵ボトムズ チャイルド 神の子篇』がKADOKAWAより発売中。

https://www.kadokawa.co.jp/product/322210001307/

https://www.kadokawa.co.jp/product/322210001308/

高橋良輔監督のインタビュー掲載記念でサイン色紙をプレゼントいたします。

詳しくはプレゼントページでご確認ください。