特集

SPECIAL

- インタビュー

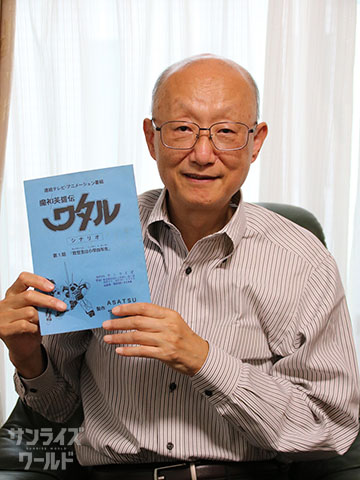

クリエイターインタビュー第10回 脚本家 小山高生<前編>

2023年に35周年のアニバーサリーを迎える『魔神英雄伝ワタル』。現在も根強い人気を誇る『魔神英雄伝ワタル』のキャラクター造形の一翼を担ったのが、チーフライターとして脚本作りのメインとなった小山高生さん。『魔神英雄伝ワタル』は、どのように物語が構築されていったのか? 小山さんが代表を務めて、多くのアニメーション脚本家を産み出した「ぶらざあのっぽ」設立の経緯と合わせて、『魔神英雄伝ワタル』の誕生への関わりを語ってもらった。

――今回は『魔神英雄伝ワタル』のお話を聞かせて貰えれば思いますが、その前に小山さんが設立され、多くのアニメーション作品の脚本家を送り出すことになった脚本家集団「ぶらざあのっぽ」についてお聞かせください。まずは、どのようなきっかけで作ろうと思われたのでしょうか?

小山 仕事をたくさんやっていた結果、お金が入っていたんですが、お金を残しても仕方がないから、人を残そうと思ったんです。格好いいでしょう(笑)。本当にそれが理由なんですが、あまり誰も信じてくれなくて。当時、作詞家やタレントとしても活躍して、直木賞作家、都知事にもなった青島幸男さんのお弟子さんが、シャレで「青島幸男賞」という賞を作って遊んでいたんです。それがかっこ悪いなと思って。そんなとき萩本欽一さんが「パジャマ党」という集団を創って若手の放送作家を育成しているのを見て、「人を残すのはいいな」と思ったんですよ。それが1986年。38歳の時で、その結果、もの凄く苦労しちゃったんですけどね。

――どのように人を集められたのでしょうか?

小山 1986年にオフィスニューマンという音楽事務所の協力を得てアニメシナリオハウスという、シナリオライターの塾みたいなものを始めて、少しずつ人が集まる中でこの仕事に向いていそうな子をピックアップして、「ぶらざあのっぽ」でさらに勉強させて、デビューさせていくという形でやっていました。演歌歌手の売り出しと一緒で、僕がメインの演歌歌手だとすると、前歌を担当する前座の歌手がカップリングになるように、ある作品の脚本のオファーがきたら、「僕が責任を持つからこいつにも書かせてほしい。変なものを書いたら僕が書き直しますから」という条件で書かせてもらいながら経験を積ませていきました

――師匠と一緒に枠に入って、そこで実際の仕事を学んでいくというやり方ですね。

小山 はい。僕がシリーズ構成をやる作品の中で、4人の脚本家でローテーションするなら、その隙間でうちの若いのにちょっと書かせてもらうという形で。そこで経験を積んで、ひとり立ちさせていくというシステムですね。だから、僕にはメリットがない。稼げるようになると、みんな出て行っちゃうから。

――普通の会社だったら、稼げるようになったら会社にお金が入るから潤うはずですがそうではなかったんですね。

小山 だから、ある時期からルールを決めて独立するには会社に手数料を入れて、通算で決まった額を入れないと独立できないというシステムにしたんです。そうしないと、僕だけが肉体的にくたびれて、持ち出しが増えていくだけだったので。

――「ぶらざあのっぽ」からは、かなりの数の有名なアニメ脚本家の方がデビューされていますね。

小山 そうですね。アニメシナリオハウスには全国から都合500人くらいが集まって、そこから「ぶらざあのっぽ」に入ってデビューしたのは50人くらいなので、1割くらいという感じですね。当時のアニメの脚本家は、例えば僕がいたタツノコプロの場合だと、企画文芸部という部署があってそこでシナリオライターを育成していた時期もある。だけど、会社からすると給料やボーナスを払って育てる形になるから、そんなことよりもデビューしているライターを連れてきて任せた方が合理的だとなっていくんですよ。コストやクオリティを考えてしまうわけですよね。それで、シナリオライターを育成するシステムがなくなってしまって、若手のライター志望の子は生き場所もなくなってしまったわけです。そういう状態だったので、じゃあ若手を育てるのは自分でやろうと。当時は、アニメだけじゃなく、特撮作品の脚本を書きたいという子が多かったけど、それに対応できるシナリオ教室がなかった。だから学びたいという志望者も多かったので、そういうタイミングに上手く重なったという感じはありますね。

――業界的にもアニメーション作品がどんどん作られて、志望者も増えていた状況でしたね。

小山 作品数は増えていましたからね。そういう意味でもタイミングというか、みんなの運が良かった。だからそういう形で少しずつデビューさせていって。「ぶらざあのっぽ」も、作品をグロスでシナリオを受けるみたいなことをやるようになって。『アイドル伝説えり子』『NG騎士ラムネ&40』など葦プロの作品やサンライズの『勇者特急マイトガイン』もそういう形でした。クレジットに「シナリオ協力 ぶらざあのっぽ」と入れて貰っている作品が何本かありますね。

――では、本題ということで、『魔神英雄伝ワタル』(以下、『ワタル』)のお話を聞かせてください。まずは、『ワタル』にはどのように作品に参加されたのでしょうか?

小山 僕は、それまでサンライズの仕事はあまりやってなかったんですよ。作品として関わったのは85年の『超力ロボ ガラット(以下、ガラット)』。当時、サンライズのプロデューサー(社長だったと思いますが)をしていた山浦栄二さんが、僕に番組の企画を考えてほしいと言ってきて、それで『かいけつ親子ドン』という作品の企画を考えたんだけど、アニメ化の前に朝日ソノラマからノベライズを出すことになって。本当は、その後にアニメ化をするという約束があったんだけど、うまくいかなかった。その埋め合わせみたいな形で『ガラット』の仕事をもらったという感じなんじゃないかと。ただ、2本くらいしか書いていなくて。その後、随分時間が経ってから、サンライズの吉井孝幸さんが僕のところに『ワタル』の話を持ってきてくれたんだけど、その理由は聞いたことがないからよくわからない。当時一緒に仕事をすることが多かった脚本家の井上敏樹氏や島田 満さんが『ダーティペア』に関わっていたので、その流れで僕の名前が出たんじゃないかなと。

――参加した段階では、企画は固まっていたんでしょうか?

小山 まだ、わりと初期の段階でしたね。吉井さんに呼び出されてサンライズのある上井草の喫茶店に行くと、レッドカンパニーの広井王子さんがいて。芦田豊雄さんもいたかな? その頃は、『ワタル』じゃなくて「ヤマト」という仮の名前がついていたんだけど、「ヤマト」なんてそこらじゅうで使われている名前だから別のがいいという話になりながらも、なかなか決まらなくて。レッドカンパニーが持ってきた企画も大枠は書いてあったけど、シナリオを書くにあたって細かいところは全然決まっていなかった。

――レッドカンパニーと言えば、ロールプレイングゲームの企画・開発などをしていた会社ですね。

小山 『ワタル』の原案は、やっぱりそういう部分で作られていますね。企画自体は、レッドさんの持ち込み企画じゃないかな?

――企画自体がサンライズっぽくないですよね。吉井さんもかつてのインタビューで「サンライズっぽくない作品にしたかった」と仰っていました。

小山 ネーミングなんかも含めて、タツノコ風なんだよね。それは、つまりは小山風ということなんだけど。ヒャクニーン仙人とかマンニーン仙人とか、そういう言葉遊びはたくさん入れましたね。でも、関わり始めた直後は、シナリオを書くにあたっての細かいところは全然決まってなくて。そこから作らないといけなかったし、キャラクターも一人称から決めないといけないから。例えば、ヒミコの「あちし」は、男装の麗人と呼ばれた女優の水の江瀧子さんが一人称で使っていたのを思い出して使うことでうまくいった。僕は、『ワタル』の前に『Dr.スランプ アラレちゃん』をやっていて、キャラクターを作り上げていくことに対してアラレちゃんへの意識がすごく強かった。あの天真爛漫さや天衣無縫さから出る面白さみたいなものをヒミコには入れたいなと思っていて。だけど、一人称もアラレちゃんと一緒にすると「パクった」って言われちゃうから、そこから変えようと思って考え始めたらすごく難しい。そんな中で、「あちし」が出た時は「これは絶対に成功するな」って思ったね。そこに声を担当した林原めぐみさんの演技が加わって、キャラクターの魅力が倍増して。ヒミコがうまく出来上がらなかったら、今残っている『ワタル』の世界とは違う世界ができていんじゃないかと思うね。こういうオリジナル作品はそういう影響が大きいですかから。

――『ワタル』はキャラクターデザインを担当された芦田豊雄さんとのお仕事という意味での思い入れはありますか?

小山 僕は、芦田さんという人がすごく好きだったの。芦田さんとは『Dr.スランプ アラレちゃん』で一緒に仕事をしたんだけど、その頃は、芦田さんが代表を務めていた作画を担当しているスタジオ・ライブの人たちとやり取りはしていなくて。作画の人たちとライターってなかなか会う機会がなくてね。芦田さんと僕は年齢が4つ違うんだけど、誕生日が一緒ということもあって。いつかガッチリと一緒に仕事をしたいなと思っていたんです。そうしたら、『ワタル』で演出とキャラクターデザインをされるということになって。僕は、一緒にやるのをすごく楽しみにやっていたんですよ。そこで親しくなってからは、「小山さん、ひと山当てましょう」とお誘いいただき、一緒に企画を作ったり、いろいろやりましたね。スタジオ・ライブの忘年会にも呼んでいただいたり、すごく仲良くしてもらって。最後は、亡くなった芦田さんのお別れの会で僕が弔辞を読むことになるくらいになったんだけど、そうした付き合いのきっかけにもなった『ワタル』を一緒にやれて良かったなと、未だに思っていますよ。

――『ワタル』に登場するポップなキャラクター性も芦田さんのデザインによるところも大きいですね。

小山 そうですね。凄く肌合いが合うというか、本当にツーカーでできる感じがしていて。ヒミコのキャラクターのデザインは凄くて、あの可愛らしさは、芦田さんのキャラだからいいんだよね。芦田さんは、僕が尊敬していた人だから、本当に一緒に仕事をしていて楽しかったという思いしかないですよね。

――『ワタル』は、シナリオ作業をされる中で苦労をされたりはしなかったのでしょうか?

小山 何を苦労と言うかってことになるんだろうけど、『ワタル』に関しては、とにかく楽しく書いていた印象しかなかったですね。今回、取材をお受けするのにBlu-rayの序盤を少し見直して、懐かしく見させてもらったんだけど、映像を見ながらもそういう苦労とかは思い出さなかった。時期的にも僕が一番脂の乗り切る頃の仕事ということもあって、全然苦労していない。だって、好きなことをさせてもらっていたから……という感じですね。

――『ワタル』の脚本を書く上で気を付けていたことはありますか?

小山 『ワタル』を書くにあたっては、当時の流行や世相風俗がわかるものはあまり入れないという思いがあって。当時の話題がわからないと楽しめないような脚本を書いてしまうと、子どもたちはどんどん成長していくから、ネットで見る時に作品と合わなくなってしまう。だから、『ワタル』では、当時の流行に近い表現は極力避けるようにしていたんです。例えば『タイムボカン』シリーズでは、都市伝説の「口裂け女」とかが話題になれば即シナリオに入れていたんだけど、そういうことはあまりしなかった。

<後編>へ続く

小山高生(こやまたかお)

1948年4月21日生まれ、東京都出身。脚本家、作家。

1972年に竜の子プロダクション企画文芸部入社。「いなかっぺ大将」で脚本家デビューし、「タイムボカンシリーズ」など多くの作品の企画や脚本を担当。1975年退社し、フリーとなる。1986年夏「アニメシナリオハウス」開講。1987年企画創作者集団「ぶらざあのっぽ」を創立(25年間活動し、60人余りの脚本家をデビューさせる)。

サンライズ作品では『超力ロボガラット』『魔神英雄伝ワタル』(チーフライター)、『魔神英雄伝ワタル2』(シリーズ構成)、『勇者特急マイトガイン』(チーフライター)などがある。

現在脚本家デビュー50周年を記念して74歳でYouTuberデビューし、毎週1回更新を続けている。小山高生 アニメのT王チャンネル

https://youtube.com/channel/UCSGeufSJz2qxzwCfDk9w0HA

チャンネル登録 ぽちっとな!!

インタビュー掲載記念でサイン色紙をプレゼントいたします。

詳しくはプレゼントページでご確認ください。