特集

SPECIAL

- インタビュー

サンライズワールド アニメ制作の裏バナシ

第2回 サンライズプロデューサー 塚田廷式(その4)

サンライズにおけるアニメ制作現場の表に出ない話をお届けする「アニメ制作の裏バナシ」。

第2回目に登場いただいたのは、2008年公開の『装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ(以下、ペールゼン・ファイルズ)』以降のボトムズ作品でプロデューサーを務める塚田延式さん。

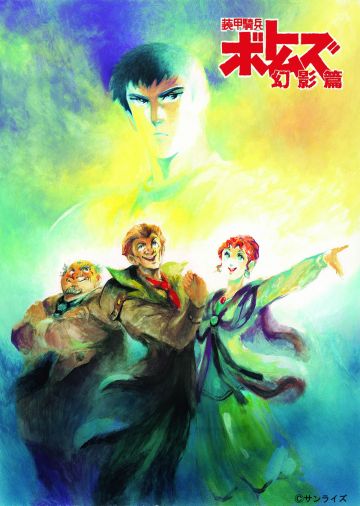

今回は、サンライズが立ち上げたゲーム制作会社「サンライズインタラクティブ」での活動を経て、待望となるボトムズ作品の新作である『ペールゼン・ファイルズ』をはじめ、『幻影篇』、『孤影再び』というOVA作品へプロデューサーとしてどう関わったのかを語ってもらった。

――『装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ』ではプロデューサーとして参加されていますが、どういった経緯でプロデューサーになられたのでしょうか?

塚田 「お前、「ボトムズ」を“やる”って言ったよね?」という感じで、周りから言われて。僕個人としては、ちょっと驚いたところがありつつ、「プロデューサーをやってもいいならやります」という形で参加することになりました。

――当時の機運として『装甲騎兵ボトムズ(以下、ボトムズ)』を新しく映像化したいというタイミングだったのでしょうか?

塚田 多分、そうだったんだと思います。それを僕自身が感じ取っていたわけではないんですが(笑)。実は、『ボトムズ』の話をする前から、サンライズインタラクティブの中でも3Dの映像でアニメーション作品をみたいなものをやりたいという話をしていたんです。でも、その頃の会社側の反応は「やってもいいんじゃない」という雰囲気では無かったんです。

そんな中で『ボトムズ』のタイトルを出したのは、当時のバンダイビジュアルさんか高橋良輔さんのどちらかが「『ボトムズ』の新作をやりたいよね」と言っているという話を聞きつけたからなんです。そこで、「やるならCGでどうですか?」と提案したという形で。もともとは、バンダイビジュアルさんとの接点は無かったんですが、そういう話を聞いてインタラクティブの社内で話をしていると、当時のサンライズの社長でインタラクティブの非常勤取締でもあった吉井孝幸さんが「やりたいなら、間を繋げるから話をしに行ってよ」と取り持ってくれて。その後、実際に話をしたところ、あれよあれよという間に制作する話になっていったという感じです。

――『ペールゼン・ファイルズ』は、どのように企画が固まっていったのでしょうか?

塚田 企画自体は、良輔さんが「ATを使ってノルマンディー上陸作戦をやりたいんだよ」って言ったのがきっかけですね。それも、作戦全体では無く、上陸するところを映像化したいと。だから、『ペールゼン・ファイルズ』の第1話はまさに上陸するところから始まりますよね。物語全部の流れを考えての発言じゃなくて、単にあのシーンを描きたいというところで。じゃあ、お話の方はどうするのかという話になっていくわけです。

『ボトムズ』も結構タイミングごとにOVAが作られていて。本編の途中に入るエピソードの『ザ・ラストレッドショルダー』や本編の後になる『赫奕たる異端』は出ているということがあったので、やるとするならテレビシリーズ本編の前の話かなという方向でまとまっていきました。

――テレビシリーズ本編では、百年戦争の終結後ですが、まさに百年戦争の最中の話ということですね。

塚田 百年戦争を舞台にした話は、『レッドショルダードキュメント 野望のルーツ』でちょっと触れた程度だったので、テレビシリーズの1話よりも前の話をやるのはいいよねと話は膨らみましたね。レッドショルダーが百年戦争中に何をやっていたのかは語られているので、時系列的にはその後でテレビ本編の前をやるということで、まさに隙間をピックアップしていったような感じですかね。逆に言うと、それ以外にあまりやれる場所が無くて。やはり、『ボトムズ』は主人公のキリコありきの話なので、キリコを除外するとなかなか作れないんですね。

――『機甲猟兵メロウリンク(以下、メロウリンク)』でやった程度ですね。

塚田 『メロウリンク』みたいな内容でやろうとすると、いくらでも作ることができるんですが、登場人物だけ変わって百年戦争ものをやっても『ボトムズ』っぽくないよねと。やっぱり、キリコありきだろうということで、新しい主人公を立てるような方向には行かなかったですね。

――ペールゼンをメインにした物語にしたのはなぜですか?

塚田 キリコを使うとなると、ペールゼンを扱うべきだろうと。どんな話にするかという部分では、ライターの吉川惣司さんに入っていただいてまとめる中で、『ザ・ラストレッドショルダー』で登場したペールゼンが杖をついて体調の悪そうな感じだったので、なぜそうなったのかを詰めていくという部分から話づくりは始まりました。その理由として考えたのは、キリコのような死なない人間=異能生存体の調査に関して強権を振るった結果、軍に捕まって拷問を受けた後遺症なのではないかという考えですね。人を騙すために演技をしていたとは言え、結構ガチで拷問されていたので後々に体調が悪くなるんだろうというところの辻褄合わせをしていったわけですが、良輔さんや吉川さんの僕の思い付かないようなレベルでのハイブローな思考には驚きましたね。

また、百年戦争に関しても、作戦行動なんかを今まできちんと描いていけるんじゃないかという話もありましたね。異能生存体と思われる兵士が集められて、様々な過酷な作戦行動に投入されて、「俺たちは死なない」と言って戦うけど、異能生存体はキリコしかいないというのを見せる。他の4人のメンバーも死ぬような思いの戦いを経て、「俺たちは死なないんだ」と言い始めたらひとりずつ死んでいって、案の定キリコは死なずに済みましたという流れができあがって、テレビシリーズの第1話に続くような暗い終わり方するという形になりました。

――過去の作品を知らなくても、ここから『ボトムズ』に触れてもらうという意味では、テレビシリーズ本編よりも過去の物語であるのは良かったかもしれないですね。

塚田 導入的な話でもあるし、やはり吉川さんや良輔さんのお考えになっていることが明確に映像化されたのも良かったと思います。僕らプロデューサーサイドでも「この辺りの話を作りましょうよ」というところま話をできて、シナリオを含めた細かい部分も詰めることができた。それはやはり、作品に関わったスタッフの皆さんのレベルがかなり高かったからだと思いました。

作品のバランス的にも、最初の何本かはお話的にダレるところもあったんですが、どうしても全編30分のうち20分をCGで作るというわけにはいかなかったので。一方で、OVAだからということで、本編に絡まなくても必ず戦闘シーンを入れようという形で協力してもらって作りましたね。ただ良輔さんは口を開けば「俺は別に、戦闘シーンとかロボットとか好きじゃないから」とか言い始めるので(笑)、「いやいや、ロボット好きじゃなくてもATを戦わせてください」と僕の方から何とかATを出してもらって戦うようにしてもらいましたね。

――『ペールゼン・ファイルズ』の成績が良かったことを受けて、『ボトムズ』のOVAとしては、2010年にリリースされた『幻影篇』や2011年に公開された『孤影再び』の制作に繋がっていったという感じでしょうか?

塚田 大ヒットというわけではありませんが、続けられる環境ができたという感じです。ただ、『幻影篇』はきっかけが特殊で、当初はBlu-rayでテレビシリーズをリリースする企画に合わせて、それに付けるおまけ的な企画だったんです。例えば「ウド篇」という形でBlu-rayを出した際に、そこに30年後のあの世界にいる人たちが昔を懐かしむフィルムを見てキリコを探しに行く感じの話で。「ウド篇」、「クメン篇」とリリースするのにそこに1本新しい話をいれるのは有りだよねと話を作っていったんです。でも、企画が進むうちにBlu-rayの話が立ち消えになって、映像の企画だけが残って。じゃあ、5〜6本作りますという話で、最初の企画した際に作った際に「サンサ篇」までは骨格が残っていたので、じゃあ、残りの「クエント篇」はどうするということから、双子星のヌルゲラントという星があって、実はクエントが壊れた時にそっちに転送されていましたという話にして。そこに、新しい異能者が生まれるという話を後から付けることで『幻影篇』が作られることになったんです。だから、もしBlu-rayに付ける話がそのまま続いていたら、「ヌルゲラント篇」みたいな感じにはならなかったと思います。

――『孤影再び』の時には、新しい企画のボトムズ作品である2作品と連続公開となる「ボトムズフェスティバル」が開催されていますね。

塚田 『ペールゼン・ファイルズ』を制作して、これから新しい『ボトムズ』を作っていくにはどうすればいいかという話が出まして。そこで、「ボトムズフェスティバル」の原形になる企画が考えられたんです。そこでは、今までの路線を踏襲した『孤影再び』、その他に『ボトムズ』の世界に近いオリジナルの話,全く世界観は違うけど『ボトムズ』の名前を冠する作品をやろうという形で動きました。それが、『Case;IRVINE』と『ボトムズファインダー』という作品になります。

どちらもキャラクターデザインを全部変えていきつつ、『装甲騎兵ボトムズCase;IRVINE』は従来の『ボトムズ』の世界観に近いのでメカデザインを大河原邦男さんにお願いしつつ、『ボトムズファインダー』は完全に新規という感じですね。それぞれ、オリジナルな内容の1本のみの作品で、1時間を切るくらいの尺だったので、見せ場も含めてなかなか理解してもらうのは大変だろうなとは思いつつ、それぞれの作品で参加してくれたクリエイターの方々が力を発揮してくれたおかげでいい出来になったと思っています。

――そういう意味では、なかなかチャレンジ精神あふれる企画でしたね。

塚田 『孤影再び』はキリコの話であり、原作の小説もあって、良輔さんが監督するとういうことで、それを保険にしつつ、他の2本がどういう風に評価されるかというところで、かなり挑戦的なつもりで作っています。ただ、そこまで話題にもならず、酷評もされなかったけど褒められもせずという感じで。僕としてはうまくやれたと思ったんですが、なかなか世の中の評価には繋がらなかったという感じですね。

――塚田さん的には、プロデューサーという仕事は『ペールゼン・ファイルズ』が初めてだったわけですが、お仕事的な感想はいかがでしたか?

塚田 「あれが大変」、「これが大変」みたいなことはなかったですね。企画の仕事をやっていたときも似たような感じでしたから。企画の仕事の時は、せいぜい企画を立てるというところまででしたが、そこに実際に作って映像になり、編集してできあがったものを見るという部分の作業が増えたという印象ですね。プロデューサーは、作るためのお金を用意して、スタッフを揃えて「僕はこういうことをやりたいんだよね」というのを伝えたら、あとは制作の人たちがあまり外れたことをしないようにコントロールしている仕事だと思っていたので。企画の時も、企画書を作るときは、自分で企画書を書かないでライターさんに「こういうのにしたいんだよね」と説明して書いてもらい、それをリテイクを重ねて企画書にするみたいなこともやっていたので。そういう意味では、企画を作ってから実際に映像になるまでというところを全部やれたなとは感じます。『ボトムズ』の場合は、制作会社に関しても監督の意向があったので、どこか聞いたこともないようなところといきなり仕事をするような感じではなかったので、そこは結構楽だったかなと思いますね。

――今、アニメ業界でプロデューサーになりたいと思っている方々がいらっしゃると思いますが、その方々になにかアドバイスはありますか?

塚田 どういう仕事をするか全部理解していなくても、「僕、プロデューサーをやりたいです」って言うことですかね。待っていてもできないと思うので。声をかけてもらうまでやれないってことではないですからね。今のアニメ業界だと、進行をやってデスクになって、プロデューサーになるというルートはあるにせよ、現実問題で言うと進行さんはひとつのスタジオに10人とか20人とかいるわけです。その中の全員がデスクになれるわけじゃない。結局、その中の何人かがデスクの素養があるからと上から声をかけられて、デスクになったりするわけで。だからこそ、本人の「やりたいです」って気持ちが大事で、それがあれば多分上がっていけるんです。ただ、「デスクに必要なこと」や「プロデューサーに必要なこと」は意識していないとなかなか上には上がれないと思いますね。

プロデューサーいろんな人たちと交わりながらやっていく仕事だと思うので、周りとの人間関係をうまく構築する。それは、周りの人と対等に話をできるというのが必要だと思うんです。当然、その先には、周りの人たちを自分の方に持ってくることができるかどうか、

そういう力があるかが大事で。そういう人がプロデューサーとしての資質があるし、そのための努力をしていれば、いずれは機会があると思いますね。

塚田廷式(つかだたかのり)

1964年4月18日生まれ。新潟県出身。

1986年大学在学中にサンライズ企画室でヴィシャルデザインの一員として企画作業に参加。卒業と同時に企画室に在籍。以降TVシリーズ企画作製に携わる。

1998年サンライズの子会社として設立されたコンシューマーゲームパブリッシャーの「サンライズインタラクティブ」に転籍。コンシューマーゲームの企画・製作に携わる。

サンライズインタラクティブ在籍中に『装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ』のプロデューサーを務める。

2008年サンライズインタラクティブ解散後、サンライズに「ボトムズシリーズ」プロデューサーとして復職。ボトムズフェスティバル3作、『装甲騎兵ボトムズ 幻影篇』のプロデューサーを務める。

アニメ制作の裏バナシ 第2回 サンライズプロデューサー塚田廷式インタビュー(その1)

アニメ制作の裏バナシ 第2回 サンライズプロデューサー塚田廷式インタビュー(その2)

アニメ制作の裏バナシ 第2回 サンライズプロデューサー塚田廷式インタビュー(その3)